先日、外部の講師の方を招いて「医薬品の知識と管理について」研修をしていただきました。

出口病院では、毎月全職員を対象に院内研修を実施しています。

毎月開催される研修は、医療に直接関係のない部署も参加しており、新しい知識や視点を得ることができるため、仕事だけでなく個人のスキルアップにもつながっています。

病院で働く私たちにとって、院内研修は単なる業務の一環ではなく、自己成長の貴重な機会となっており、こうした学びの場を通じて、より良い医療サービスの提供を目指しています。

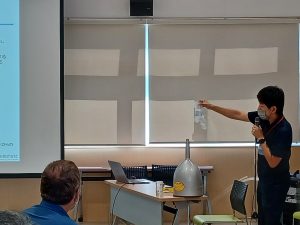

先日、福岡酸素の方を講師にお迎えし【 医療ガス 】について研修をしていただきました。

酸素の性質や取り扱い方など基本的なことから、液体酸素を実際に触る体験など、

普段ではできないことをしていただきとても勉強になりました。

出口病院では、毎月全職員を対象に院内研修を実施しています。

毎月開催される研修は、医療に直接関係のない部署も参加しており、新しい知識や視点を得ることができるため、仕事だけでなく個人のスキルアップにもつながっていると感じます。

病院で働く私たちにとって、院内研修は単なる業務の一環ではなく、自己成長の貴重な機会となっており、こうした学びの場を通じて、より良い医療サービスの提供を目指していきます。

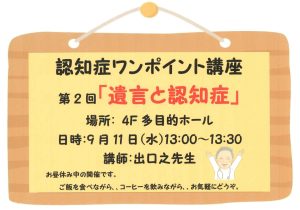

職員向けにはじまった認知症ワンポイント講座👆

次回は第3回目!「認知症と脳腸相関」がテーマです。

今回も昼休みの開催で、ご飯🍚を食べながら、コーヒー☕を飲みながら気軽に参加できるようにしています😊

タイトルだけではどんな内容の話になるのか・・・今回の講座も勉強になりそうです🖋✨

職員向けにはじまった認知症ワンポイント講座👆

本日、第2回目「遺言と認知症」が開催されました。

今回も昼休みの開催で、ご飯を食べながら、コーヒーを飲みながら気軽に参加できるようにしました☕

遺言書は自書じゃないといけないの?認知症の人の遺言書は有効?など、とても勉強になるお話でした🖋

出口病院は14の委員会があります。各委員会がどのような活動をしているのか、シリーズで紹介してきました。

『褥瘡予防対策員会』が最後の紹介となります。

■褥瘡予防対策委員会の目的

・褥瘡のケアについて情報を共有し、褥瘡予防対策を討議・検討する。

・病棟でより良い療養環境や質の高いケアを提供できるよう推進を図る。

褥瘡対策は、委員会と病棟で連携して取り組んでいます。

病棟では、寝たきりの患者さんについて褥瘡に関する危険因子の評価を行っています。

また褥瘡の危険因子のある患者さんやすでに褥瘡を有する患者さんについては、担当職員が作成した褥瘡対策診療計画に基づき一人一人に応じたケアを行っています。

■委員会の主な活動

〇毎月委員会を開き、各病棟での褥瘡に関する現状について報告する

〇年に1回院内研修を企画し運営し、職員が学び理解を深める機会を提供する

〇病棟の環境整備

■メンバー

医師・看護師・介護福祉士・作業療法士・管理栄養士・薬剤師

また、委員会で行っている物品の整備の一環として、昨年度は体圧分散マットレス選択表の作成をしました。

それにより、患者さんの状態(自分で姿勢を変えることが出来るかどうか、拘縮や浮腫の有無など)に適したマットレス選びがより簡便にできるようになりました。

今後も出口病院は褥瘡発生ゼロを目標に、より良い療養環境づくりやケアの質向上に努めていきます。

(担当:OT 鶴添)

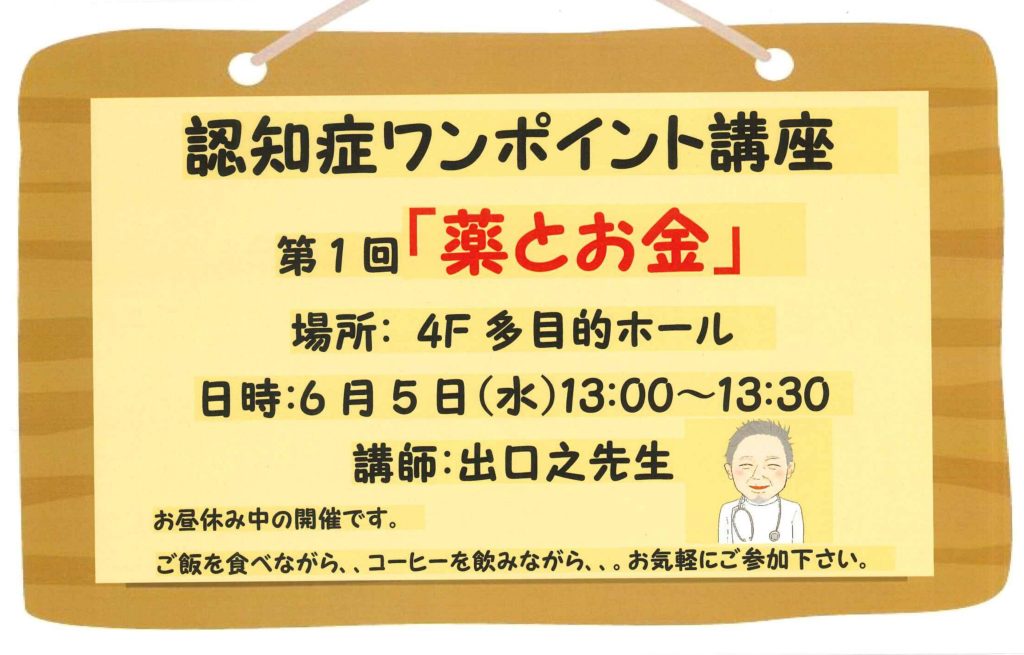

6月から職員向けに認知症ワンポイント講座を開催することとなりました。

第1回目は「薬とお金」

昼休みに開催することで、職員が気軽に参加できるようにしました♬

今後もシリーズとして講座を開催予定✨その時の様子も今後掲載できたらと思います😊

出口病院は、認知症の専門医療機関として「認知症疾患医療センター」の指定を長崎県より受けています。

不安に思っていることや疑問に思っていることなど、少しでも気になることがあればまずはお電話でご相談ください。

出口病院には14の委員会があります。各委員会がどのような活動をしているのか、シリーズでご紹介致します♪

今回は、防災委員会です。

『委員会の取り組み』

年に1回、全職員を対象に病院内の消火設備、防火設備についての院内研修を行っています。

目的は消火栓・防火扉・排煙窓の設置場所、設置目的、使用方法を実際に動かしながら説明し理解してもらう事、

実際に触ってもらって、消火設備、防火設備を身近に感じてもらう事の2点です。

中でも消火栓は実際に放水もするので、その迫力を職員の皆さんにも感じてもらっています。

(写真は以前行われた研修の様子です。)

『避難訓練を行う目的』

万が一火災が発生した時、患者さんの生命・安全を守ることを目的に避難訓練を行っています。

避難訓練は、昼間想定と夜間想定で、年2回行っています。昼間想定と夜間想定の大きな違いは病院スタッフの人数です。

昼間は各病棟10名前後の職員が勤務していますが、夜間は2病棟2名、3病棟3名の夜勤者しかいません。

夜間の少ない人数でどうすれば患者さんの生命・安全を守れるのかが長年の大きな課題です。

また、車椅子利用の患者さんが増えているので、その方たちの生命・安全をどう守るかも大きな課題になってきています。

その課題を克服すべく日々奮闘、努力しています。

『避難訓練の内容』

火災が発生したら、火災発生 → 発生場所確認 → 初期消火 → 通報 → 避難誘導 という基本的な手順があります。

この手順がわかっていないと患者さんの生命と安全は守れません。これを頭に入れて訓練することが大事です。

この中で重要なのは、初期消火と通報です。

初期消火は、消火器を持って素早く発生場所へ駆けつける訓練です。炎が小さい内に初期消火できれば、それが患者さんの生命と安全を守る事にもつながります。

通報は、正確な情報を消防署に伝え、一刻も早く救援に来てもらうため最も重要です。実際に119番へ通報をして通報訓練をしています。消防署からも一刻も早く通報するよう日頃から指導を受けています。

また、病院職員を対象に消火器の使用訓練もしています。職員のほとんどは消火器の使い方を知っていますが、万が一の時その実力を発揮する為に繰り返し訓練する事が必要です。

(担当:3病棟 長谷川)

出口病院は14の委員会があります。各員会がどのような活動をしているのか、シリーズで紹介しています。

今回は摂食・嚥下委員会です。

摂食・嚥下委員会の目的は、

①摂食・嚥下アプローチに対する職員の知識・技術の向上

②患者さんの能力に応じた安全な食事の提供

となっており、医師・栄養士・作業療法士・各部署の代表(看護師、介護士)で構成されています。

主な活動は、患者さんの能力に応じた食事形態や口腔ケア選択のためのフローチャート、食事介助マニュアルなどを作成し、

各部署で活用してより良いアプローチができるよう働きかけることです。

また、各部署から食事についての気づきや問題点をあげてもらい検討します。

窒息事故が起こった時は、原因やその後の対策について情報を共有しています。

昨年は昼食前の嚥下体操に取り組み、院内研修を行いました。

今後も、患者さんがおいしく安全に食事ができるよう、各職種が連携して取り組んでいきたいと思います。

(担当:MHSW 能戸)

出口病院には14の委員会があります。各委員会がどのような活動をしているのか、シリーズでご紹介致します♪

今回は、図書委員会の委員長を務めているゆうとの宮原さんに伺いました。

精神科病院の図書室には専門書だけでなく、哲学、文学、言語学、社会学といった多岐にわたる本があります。図書委員の仕事は今のところ、こうした本の分類と整理です。委員になって7年間、ここの本を手に取ってみることはありませんでした。それでも気を惹かれる本はいくつかありました。『意味の意味』、『好き?好き?大好き?』『「いき」の構造』などです。読んではいません。

図書委員会を紹介することになって、『意味の意味』を読んでみましたが、とても難しくてお手上げでした。著者が『意味の意味』を研究してきた重みのようなものは感じました。こんな私が言うのは気が引けますが、図書室の本を少しでも手に取ってもらえたらありがたいです。今しばらく本の整理に取り組みます。

(担当:ゆうと 高木)

先日、消防署協力のもと避難訓練を行いました。

はしご車を使った合同避難訓練を想定していまいしたが、あいにくの雨により通常の避難訓練となりました。

しかし、合同避難訓練を想定して事前に準備をする中で、新たな課題がでてくるなど準備の段階からとても勉強になる避難訓練でした。

また、消防署の方が一緒に避難訓練をしてくれることで、いつもより緊張感があったように感じます。

今回、消防署の方から的確なアドバイスを頂きました。火事は起こさないことが一番大切ではありますが、万が一に備えて今回のことを職員で共有できたらと思います。

ご協力いただいた消防署の方、ありがとうございました。