イベント一覧

長崎市小江原・式見 地域包括支援センター

小江原地区ふれあいセンターにて

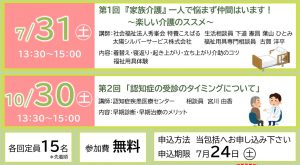

7/31、10/30の両日に、素敵な講師をお招きして介護についての勉強会を開催します。

各回定員15名。両日の参加、ご希望の内容のみのご参加も可能です。

「どうやって身体を支えてあげたらいいのかな?」

「どんな福祉用具があるの?」

「最近物忘れがひどいけど、受診するのはちょっと…」

そんな介護の疑問や迷いに、ヒントがきっと見つかります♪

新型コロナウイルス感染対策をして、お待ちしています^^

★お問合せ・申し込み先

長崎市小江原・式見地域包括支援センター ☎ 095-848-1222

開所時間8:45~17:30(日曜・祝日除く)

★お願い

・新型コロナウイルス感染拡大により、やむを得ず中止することがあります。

・発熱・体調不良がみられる場合は参加をお控え下さい。

・マスクの着用をお願いします。

2/21長崎市の特別警戒警報が解除され、徐々に高齢者ふれあいサロン活動も再開されてきています。

しかし自粛期間が長く巣ごもり生活が発端となり、フレイル状態に陥り、心身の不調が現れる恐れがあります。

そこでエリア内の長崎市高齢者ふれあいサロン(いきいきサロン、柿泊よろう会、松崎ひまわり会)を対象として、在宅支援リハビリセンターの吉田PTと連携を図り、フレイル予防について取り組みました。

中でも、自粛期間前後の基本チェックリストを比較したことで、今の状態を把握しフレイルに陥っていないか確認できたとコメントを頂きました。

基本チェックリストと連動して介護予防ケアパスの見方を説明したことで少なくとも、今後を見据えたサービスのイメージ把握にも繋がることができたと思われます。

(保健師 山北)

2年ぶりの雪❄

どのようにして過ごされたでしょうか?

1月9日(土)の包括支援センターの車にはこんなに雪が!!

地面にも13cm。

雪遊びをしている子供たちが楽しそうにしていました。

私も子供の頃は雪が降ると浮足立ってましたが、大人になると寒さとの格闘、仕事に行けるのかと葛藤。

そう言いつつ、しっかり雪だるまを作り、雪遊びを堪能してしまいました。

(認知症地域支援推進員 山添)

新型コロナウイルス感染の影響からか、世間的にどことなくどんよりした雰囲気が漂っている感じがある今日この頃ですが・・・

当センターの近所で素敵な花壇を見かけたので、思わずシャッターを押しました。

(小江原ニュータウン)

花壇を見ていると、気持ちが和らぎ、尚且つパワーを貰えたような気がしました。

日頃から花壇を整備されている方々に感謝を申し上げます (^^)

(保健師 山北)

今日は認知症疾患医療センターと包括が協働して桜が丘小学校で認知症サポーター養成講座を行ってきました。

コロナの感染拡大を防止する為、グループワークは行わず、個人ワーク。

それぞれの考えを付箋に書いて、模造紙に貼って、全体で意見を共有しました。

小学校で付箋を用いての認サポの開催は初めてでしたが、付箋を用いることで、それぞれの思いをしっかり表出できていたように思います。

認知症の方への接し方を学ぶことで、人にやさしく接することの大切さを知る。

認サポが一つのきっかけとなり、ここ小江原がすべての人にやさしいまちになっていったらいいなと思いました。

(認知症地域支援推進員 山添)

最終回!地域へ繰り出します。

花子さんに扮した地域住民を通学路上(コース別)に配置。

児童たちにはグループ別に通学路を歩きながら、花子さんを探してもらいました。

グループには認知症サポートリーダーさんや民生委員、地域の専門職が指南役・補佐役としてサポートしてくれました。

花子さん役7名の名演技。

花子さんを見つけた児童たちも頑張って声をかけていました。

実際に声をかけてもらった花子さんからは「うれしかった」「温かい気持ちになった」といった感想がたくさんありました。

昨年、今年と2歩前進しました。

認知症になっても安心!!

そう思えるような街づくりをめざして、また来年3歩目を踏み出したいと思います。

(認知症地域支援推進員 山添)

今回は認知症のお勉強です。

「認知症ってどんなイメージ?」尋ねると詳しい回答が!!

「タブレットで予習してきました」と、最近はタブレット端末が授業にも用いられてるんですね。

認知症について学びを深めた上で、来週の声かけ体験に向けて、事例を用いて対応を考えました。

今回も認知症サポートリーダーの皆さん、民生委員さん、地域住民さん、地域の専門職の方々も一緒です。

事例の概要は

・小江原 花子さん 79才

・もともと社交的な性格だったが、1年程前から同じ話を繰り返すようになった

・大好きな花壇の手入れもしなくなった

・よく行っていたふれあいセンターにもたどり着けなくなった

こんな花子さんが小江原・城山台で行方がわからなくなりました。

どのようにして花子さんを探しましょうか?

といったワーク。

通学路のコース別にグループを編成しました。

通りの人に対して、どうする?

花子さんが見つかった時にかけるホットメッセージは?

通りの人には「挨拶をする」、花子さんには「大丈夫ですか?」「手伝ってあげましょうか?」と声をかけるなどなど、たくさんの意見が出ました。

次回は実践編。今日考えたことを持って、地域に繰り出します!!

(認知症地域支援推進員 山添)

例年、小学4年生が病院や高齢者福祉施設の慰問をしているそうなのですが、今年はコロナの影響で慰問ができず。

こちらが参じましょう!!

ということで、地域の高齢者と地域の事業所の理学療法士と共に小学校へ出向いてきました。

児童たちはたくさんの質問を用意してくれていました。

Q.今やりたいことはなんですか?

Q.孫にやさしくしたくなるのはなぜですか?

Q.お世話をする人はきつくないのですか? などなど

用意していてくれた質問は時間内に収まらず。

帰りは玄関までお見送りしてくれました。

温かい気持ちになりました。

(認知症地域支援推進員 山添)

2020年度も “SOS やさしい声かけで地域の見守りの輪をつなげよう~in小江原・城山台~” を開催することができました!!

今年は小学4年生が対象です。

昨年同様、児童たちは3回シリーズで学びを深めてきたわけですが、今回はシリーズ1回目「高齢者疑似体験」の特集です。

認知症サポートリーダーの皆さん、地域の専門職の方々にご協力頂きました。

肘・膝のサポーター、手首・足首・ベストのポケットにはおもり、イヤーディフェンダー、ゴーグルを装着。

装着しただけで「見えない」「聞こえない」「体が動かない」といった感想が聞こえました。

その状態で介助役の相方と二人一組で、体育館内に設置された5つのミッションを歩いてこなしていきました。

新聞の文字は見えづらし、折り紙は折りづらいし、階段下るのは怖いし。

なるほど。だからお年寄りは一つ一つをこなすのに時間がかかるのね。

高齢者の大変さを体感していただきました。

これからお年寄りを見かけたら優しくしてくれるといいな~

続いては、第2回「認知症サポーター養成講座」!

の、前に、オプション「高齢者と高齢者のお世話をする仕事をしている方にインタビュー」をお届けします。

(認知症地域支援推進員 山添)

長崎市内に在住し、在宅で介護をしている方、介護する予定のある方、介護に関心のある方を対象として、

よろず介護教室を2回シリーズで開催しました。

1回目は10月6日「オムツの上手な選び方・使い方」をテーマに

出口病院 デイケアゆうば 友永隆文介護福祉士を講師に招いて開催しました。

対象者の状況によって、使用するオムツの種類が違うことや、介護負担の軽減に繋がるオムツ選びなど、

実践に即した事柄を知ることができました!

何気なく選んでいた方も、今後購入する際のコツを学べ、役立てられたのではないかと思いました😊

2回目は12月1日「尿漏れ予防体操(骨盤底筋体操)のススメ」をテーマに

長崎市在宅支援リハビリセンター 吉田敬理学療法士を講師に招いて開催しました。

まずは骨盤底筋を意識し、力の入れ具合を実感できることが大切である為、

人体模型、資料、タオルを使用しながら説明していただき、とても分かりやすかったです。

和やかな雰囲気の中、楽しい時間を過ごすことができました。

高齢になると、筋力の低下から排尿トラブルが出現しやすいことが挙げられます。

とてもデリケートなことなので、相談しづらく悩まれている方も多いと聞いたことがあります。

今回は家でテレビを見ながらでも出来る体操の紹介もありましたので、

日常生活に取り入れることで、悩みの解消となれればいいなと思いました。

今回はコロナの影響により、一部の地域に限定して周知・開催でした。

来年度は小江原地区で開催予定です。

(保健師 山北)