当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。

当院は、看護師及び看護補助者の配置を以下の通り行っております。

当該病棟には、精神保健指定医が常時1名以上います。

また、1日に6人以上の看護職員と6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

当該病棟には、作業療法士または作業療法の経験を有する看護職員が常勤しています。当該病院には、精神保健福祉士が常勤しています。

当該病棟には、精神保健指定医が常時1名以上います。

また、1日に9人以上の看護職員と8人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次の通りです。

当該病棟には、専従する作業療法士が勤務しています。当該病院には、専従する精神保健福祉士が勤務しています。

当院では、入院の際に医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、入院した日から起算して7日以内に当該患者に対して説明するとともに、文書を交付してお渡ししています。

院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について、厚生労働大臣が定める基準を満たしています。

当院では、入院費食事療養費(Ⅰ)に関する届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を、適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。特別な食事制限が必要な場合(例:糖尿病食・脂質異常食)、専門的な管理を行い、適切な食事を提供しています。また、食堂加算の届出も行っており、食堂加算の要件を満たす食堂にて食事を提供しています。

※ 指定難病患者の方は、1食あたり300円になります。また、平成28年3月31日時点で1年以上精神病床に継続入院中の方で退院するまでの期間は、1食あたり260円になります。

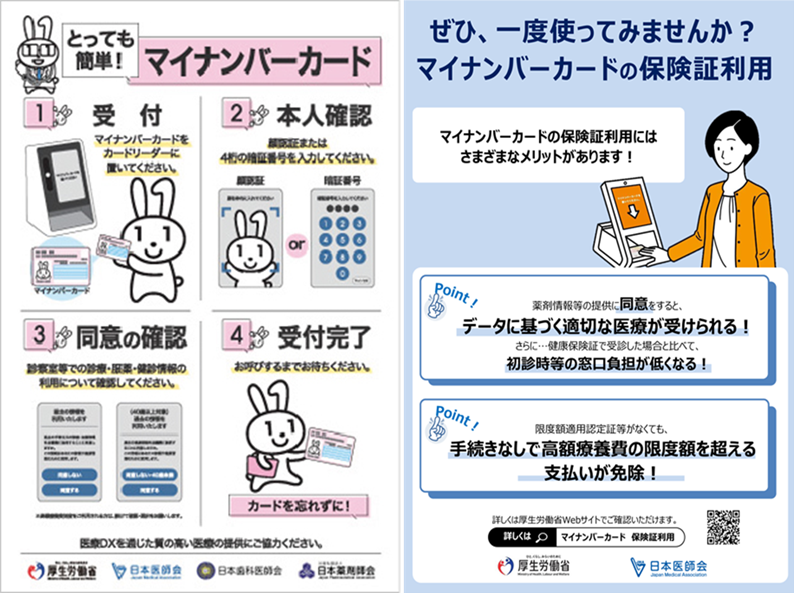

当院はオンライン資格確認について、次の整備を行っています。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

当院は、一般名(成分名)により処方しております。この為、保険薬局において銘柄によらず調剤し、柔軟な対応することができます。なお、令和6年10月1日より患者様が一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。

当院は、療担規制に則り明細書を無料で交付しています。また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書・領収書を交付しています。明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

当院では、薬剤の一般名を記載する処方せんを交付しております。

一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方せんのことです。

一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医療品を調剤する患者様の安全性が確保されます。

ただし、一般名処方は、医療用医薬品して承認された商品名と異なる名称が処方せんに表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心掛けておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問合せください。

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から平成22年4月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただきご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にその旨お申し出ください。

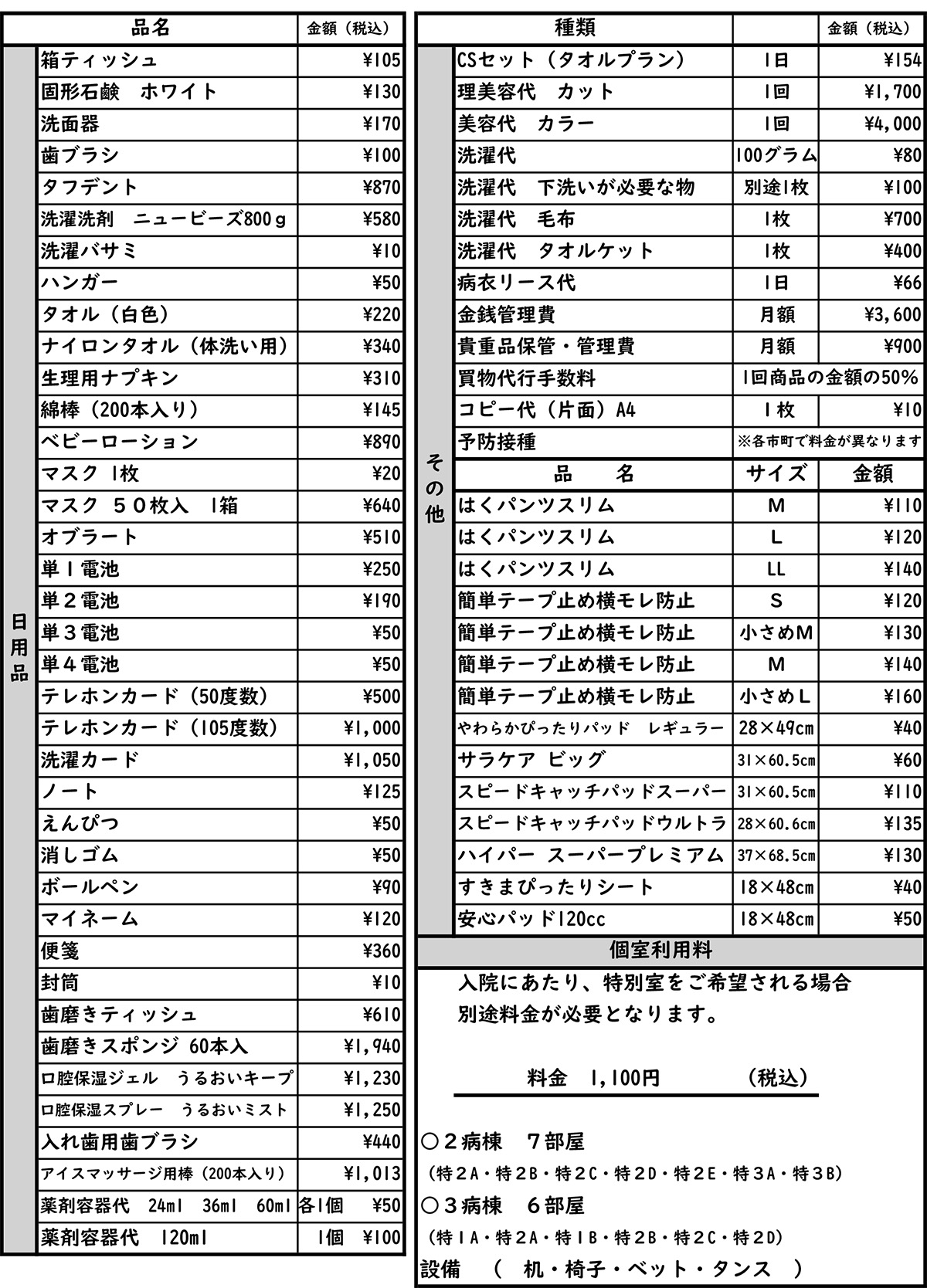

当院では今まで容器の必要な薬剤に対して無料で提供させて頂いておりましたが、2024年6月1日より容器代を実費で請求させて頂くこととなりました。

「通則3」の投薬時における薬剤の容器の取扱いについて、患者が医療機関又は薬局に当該容器を返還した場合の実費の返還の取扱いが廃止されました。

薬剤容器:軟膏壺

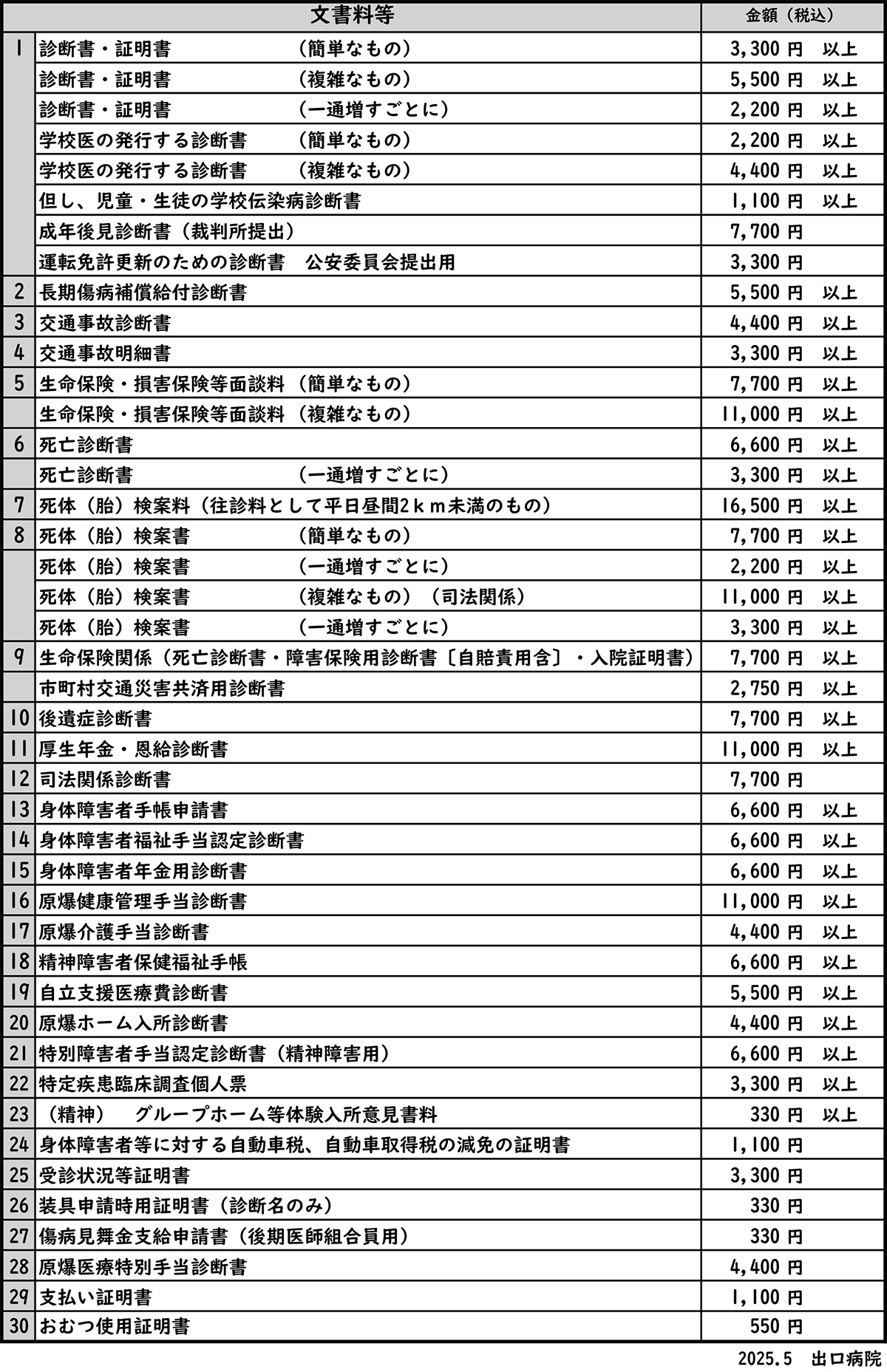

当院では、健康保険法の療養費用に該当しない下記の保険外費用について、その料金や利用数に応じてご負担をお願いしております。費用が発生しましたら、その月毎に請求をさせていただきます。

現在、我が国では、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的として、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう「地域包括ケアシステムの構築」が推進されている。地域包括ケアシステムの目的の一つには、市民のニーズを満たし生活の質を向上させること、がある。これを達成するための手段としてアドバンス・ケア・プランニング(以下、ACP)の実施が挙げられる。ACP は、健康なうちから開始し、自身の人生観や価値観を周囲の人間と共有しておくことが大事だが、健康状態の変化時や人生の最終段階において治療の有無や方向性を決める時には、医師等の医療従事者から患者・家族に適切な情報の提供と説明がなされた上で、本人による意思決定を基本として行われることが重要である。

当院では、患者が自らの人生観や価値観に基づき、適切な医療・ケアを選択することが出来るよう「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成30年3月改訂)の内容を踏まえ、意思決定支援に関する指針を定める。

人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、医療・ケアチームで、患者とその家族等に対して、適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定支援を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断をおこなう。

上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し

認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(平成30年6月)を参考に、できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族および関係者、医療・ケアチームが関与しながら支援する。

身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉サービスや行政の関り等を利用して、意思決定を支援する。

人生の最終段階における医療・ケアのあり方と本人の意思決定支援は、正常な判断ができるうちであれば、病気でも高齢でも遅すぎることはない。本人の意思が明らかにできるときから、家族、医療・ケアチームと繰り返し話し合いを行い、その意思を共有しておくことが重要である。また、当院の医療・ケアチームは、それらを尊重した支援を行うことが望まれる。